生活热讯

生活热讯2025年9月,福建一名7岁男孩在泳池溺水,被救上岸后,家人听信“控水能救命”的说法,将孩子倒挂在肩头拍打背部10分钟,等到120赶到时,孩子已因延误心肺复苏出现脑死亡。同期,漳州一名老人因鲍鱼卡喉,家属用力拍打其背部,导致异物嵌塞更深,最终因窒息抢救无效离世。

这两起悲剧背后,是同一个残酷现实:我国公众急救知识普及率不足10%,而每年因错误急救导致的死亡人数超过5万人。中国红十字会数据显示,在家庭场景中,70%的意外伤害因错误急救措施加重伤情,其中气道梗阻、溺水、烧烫伤是三大“重灾区”。当意外发生时,家人的第一反应往往不是“救命”,而是“害命”——那些代代相传的“土方法”,正在成为夺走生命的隐形杀手。

误区一:流鼻血时仰头止血,血液真的“止住”了吗?

误区描述:“快仰头!捏住鼻子别动!”这是流鼻血时最常见的“急救”场景。但仰头非但不能止血,反而会让血液倒流至咽喉、气管,引发呛咳、呕吐,甚至窒息。儿童和老年人因咽喉反射较弱,风险更高。中国疾控中心调查显示,68%的家长仍采用仰头止血法,其中12%的儿童因此发生误吸。正确按压止血的成功率达92%,而仰头止血的有效率不足30%。

真实案例:2025年3月,重庆一名5岁男孩流鼻血时仰头,血液呛入气管形成血凝块,导致窒息。虽经抢救挽回生命,但因缺氧时间过长,留下永久性脑损伤。

正确步骤:

1.低头前倾:身体坐直,头部稍向前倾,让血液自然从鼻孔流出,避免吞咽。

2.按压鼻翼:用拇指和食指捏住鼻翼两侧(软鼻部位),持续压迫10分钟(中途不要松手查看)。

3.冷敷辅助:用冰袋或冷毛巾敷鼻梁,促进血管收缩(每次冷敷不超过20分钟,避免冻伤)。

误区二:烫伤涂牙膏、酱油,伤口真的“不痛了”吗?

误区描述:烫伤后涂牙膏、酱油、香油等“土方法”,是家庭急救的重灾区。这些物质会覆盖创面,阻碍热量散发,导致热力持续损伤深层组织,还可能引发感染,影响医生对伤情的判断。中国红十字会统计,72%的烫伤患者曾使用牙膏、酱油等偏方,其中34%出现感染或创面加深。烫伤后10分钟内冷水冲洗,可使Ⅲ度烫伤发生率降低50%。

真实案例:2025年6月,西安一名主妇被热油烫伤手臂,涂抹牙膏后疼痛加剧,次日伤口化脓。就医时,医生发现牙膏形成的痂皮掩盖了二度烫伤的水泡,延误了清创时机,最终留疤。

正确步骤:

牢记“冲-脱-盖-送”四步法:

1.冲:立即用流动冷水(15-20℃)冲洗伤口20-30分钟,快速降温。

2.脱:小心剪开覆盖伤口的衣物,避免撕扯粘连皮肤。

3.盖:用无菌纱布或干净保鲜膜轻轻覆盖创面(不要包扎过紧)。

4.送:若烫伤面积超手掌大小、出现水泡或皮肤发白,立即就医。

误区三:溺水后倒挂控水,能“排出肺里的水”吗?

误区描述:溺水者被救上岸后,“倒挂控水”是最危险的误区。研究证实,溺水致死的核心是窒息,而非“呛水”——肺内水量通常不足2ml/kg,盲目控水会延误心肺复苏的黄金时间(心脏骤停后4分钟内开始CPR,生存率可达38%,超过10分钟则降至0.1%)。世界卫生组织(WHO)指出,溺水急救中,控水会使生存率下降60%,而立即CPR可使存活率提升3-5倍。我国每年约5.7万人死于溺水,其中42%因错误控水延误救治。

真实案例:2025年8月,福建一名10岁男孩溺水,家人倒挂控水15分钟,错过CPR最佳时机。虽经医院抢救恢复心跳,但因脑缺氧过久,成为植物人。

正确步骤:

1.判断意识呼吸:轻拍呼喊,若无意识且无呼吸(看胸部起伏、听气流声),立即启动CPR。

2.心肺复苏:30次胸外按压(深度5-6cm,频率100-120次/分)+2次人工呼吸,循环进行。

3.保暖复温:溺水者体温流失快,用衣物包裹身体,避免低体温休克。

误区四:骨折后随意搬动,“赶紧送医院”错在哪里?

误区描述:“快扶起来!送医院!”——骨折后随意搬动,可能导致骨折断端移位,损伤血管、神经,尤其脊柱骨折可能引发瘫痪。2025年荆州市急救中心数据显示,38%的脊柱损伤患者因错误搬运加重伤情。中国骨科协会研究表明,正确固定可使骨折二次损伤风险降低75%,而随意搬动的并发症发生率高达52%。脊柱骨折患者中,67%的永久性瘫痪源于错误搬运。

真实案例:2025年5月,云南一名老人摔倒后腰痛,家属搀扶其行走,导致腰椎骨折移位压迫脊髓,最终下肢瘫痪。

正确步骤:

1.禁止搬动:原地保持患者姿势,避免骨折部位活动(脊柱骨折需用硬板固定)。

2.止血固定:开放性骨折先压迫止血,再用夹板(或硬纸板、书本)固定骨折上下关节(夹板长度需超过关节)。

3.平稳转运:多人平托搬运(脊柱骨折用滚动法),避免颠簸。

误区五:气道异物梗阻拍背,“咳出来”的概率有多大?

误区描述:“快拍背!咳出来!”——气道异物梗阻时拍背,可能使异物嵌塞更深。2025年厦门大学附属中山医院研究证实,错误拍背导致异物完全阻塞气道的风险增加40%。美国心脏协会(AHA)指南指出,海姆立克法的异物排出成功率达86%,而拍背仅为14%。气道完全梗阻时,每延误1分钟,生存率下降10%。

真实案例:2025年漳州一名老人食用鲍鱼时卡喉,家属拍打背部,异物卡入声门裂(气道最狭窄处,直径仅13-23mm),窒息死亡。我国每年2.9万人死于气道梗阻,其中70%因错误拍背延误。

正确步骤:

海姆立克急救法:成人/儿童(1岁以上):站在患者身后,双臂环抱腰部,握拳抵住脐上两横指,快速向内上方冲击腹部,直至异物排出。婴儿(1岁以下):面朝下托住胸腹部,拍打肩胛骨中间5次;无效则翻转按压胸部(两乳头连线中点)5次,交替进行。

误区六:癫痫发作时塞东西,“ 防咬舌”反而致命?

误区描述:“快塞毛巾!别咬到舌头!”——癫痫发作时强行塞东西,可能导致牙齿断裂、下颌关节脱位,甚至异物阻塞气道。北京急救中心数据显示,34%的癫痫患者因塞物发生窒息。中国抗癫痫协会证实,癫痫患者咬舌发生率仅0.2%,而塞物导致的严重并发症发生率达12%。国际癫痫联盟(ILAE)指南明确:禁止强行撬开口腔塞物,侧卧位是唯一推荐的家庭急救措施。

真实案例:2025年2月,上海一名3岁儿童癫痫发作,家长塞筷子入嘴,导致筷子断裂刺入口腔,引发大出血。

正确步骤:

1.移除危险:移开周围硬物,避免患者撞伤。

2.侧卧防误吸:将患者转为侧卧位,清理口腔分泌物,保持气道通畅。

3.记录时间:若抽搐超5分钟或首次发作,立即送医。

误区七:心梗时用力咳嗽、喂药,“能救命”还是“加速死亡”?

误区描述:“快吃速效救心丸!用力咳嗽!”——心梗时盲目用药(如血压低时用硝酸甘油)或剧烈咳嗽,会加重心脏负担,诱发猝死。2025年西安红会医院案例显示,28%的心梗患者因错误急救死亡。中国心梗急救指南指出,心梗黄金救治时间为120分钟,每延误30分钟,生存率下降20%。90%的心梗死亡发生在院外,正确急救可使院内抢救成功率提升40%。

真实案例:2025年3月,西安一名老人心梗,家属喂服阿司匹林并捶打胸部,导致血压骤降、心脏骤停,最终抢救无效。

正确步骤:

1.立即平卧:停止活动,保持安静,避免情绪激动。

2.拨打120:准确描述症状(胸痛、出汗、呼吸困难),告知既往病史。

3.规范用药:血压正常时舌下含服硝酸甘油(每5分钟1片,不超过3片);阿司匹林(100mg嚼服)需排除出血风险。

误区八:高热惊厥时捂汗,“退烧”还是“烧脑”?

误区描述:“快裹被子捂汗!烧退了就好了!”——儿童高热惊厥时捂汗,会导致体温持续升高,诱发脱水、脑损伤。2025年福建省儿童医院数据显示,53%的高热惊厥因捂汗加重。中国儿科急救指南指出,捂汗会使体温升高0.5-1℃,惊厥复发率增加3倍。高热惊厥持续超5分钟,脑损伤风险上升至25%,及时降温可降至5%以下。

真实案例:2025年6月,广东一名2岁男孩发烧至39℃,家长裹被捂汗,诱发惊厥持续15分钟,留下癫痫后遗症。

正确步骤:

1.物理降温:解开衣物,用温水擦拭颈部、腋窝、腹股沟(禁止酒精擦浴、冰敷)。

2.侧卧防误吸:头偏向一侧,清理口腔分泌物,避免呕吐物窒息。

3.药物退热:6个月以上儿童可口服布洛芬(每次5-10mg/kg),避免复方退烧药。

总结:从“致命误区”到“救命技能”,只差这三步

家庭急救的核心不是“做得多”,而是“不做错”。当意外发生时,记住三个原则:不盲目相信偏方、不随意搬动伤者、不延误专业救援。我国急救知识普及率不足10%,但只要掌握“CPR、海姆立克、止血包扎”等基础技能,就能成为家人的“生命守护者”。

记住:急救不是专业人士的专利,而是每个家庭的必修课。在生死竞速的赛场上,正确的知识才是最可靠的急救车。

上海交通大学医学院附属第六人民医院 急诊医学科 副主任医师 徐卿

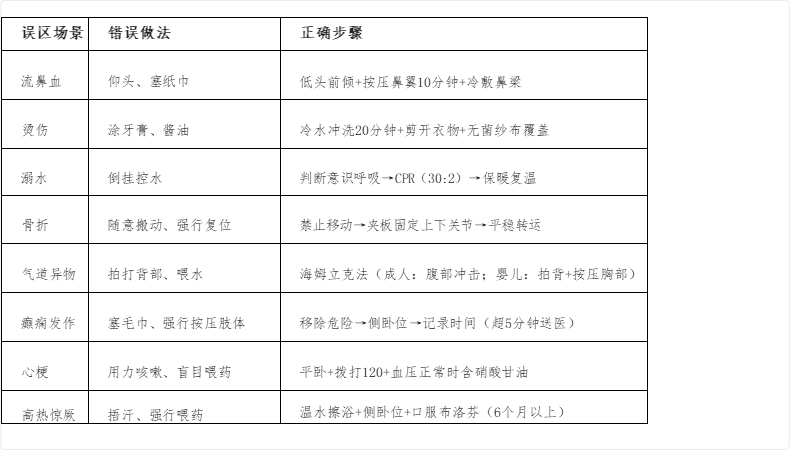

家庭急救误区与正确做法对比表

此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。